„Hört die Stimme von Mariupol“ ist eine Reihe von Geschichten der Menschen, die es geschafft haben, die belagerte Stadt zu verlassen. Die Reihe wird mit dem Gespräch mit Julja Kostenko fortgesetzt, die ein Kriegstagebuch führte und schon vor der Invasion Ukrainisch in Mariupol sprach.

Julja engagiert sich seit 2018 freiwillig bei Ukraїner, indem sie Beiträge ins Französische übersetzt. Vor dem Krieg ging sie auch ihrer Unterrichtstätigkeit nach. Als die Pandemie begann, kehrte sie von Lwiw nach Mariupol – ihre Heimatstadt – zurück. Dort traf sie ein Team von Lehrkräften in einer Sprachschule, in der sie zu arbeiten begann. Die ersten Wochen der Blockade verbrachte Julja in der Wohnung zusammen mit ihren Eltern und ihrem Hund. Jedoch war sie bald gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Am 11. April verließen sie und ihre Familie die besetzte Stadt.

„Die Stadt meiner Kindheit … Meine Erinnerungen sind mit dem Meer verbunden. In den Ferien fuhr ich zu meiner Oma, die auch am Meer wohnt. Am meisten erinnere ich mich eben daran und vielleicht noch an meinen Bezirk, der nahe dem Stadtzentrum liegt. Ich erinnere mich an den Baum neben meinem Wohnblock. Es war so toll, auf ihn zu klettern und sich vorzustellen, dass man supererwachsen ist. Ich kann nicht sagen, dass ich Angst davor hatte. Im Gegenteil, mir gefiel es sehr. Wenn ich nicht unterrichten würde, würde ich wahrscheinlich klettern.

Foto aus Julias persönlichem Archiv

In Mariupol sprach ich zuerst Russisch. Aber eines Tages wachte ich auf und dachte mir – irgendwie habe ich genug davon. Außerdem arbeite ich im Bildungswesen. Ich wusste einfach, was mir fehlte, also begann ich, meinen Studierenden statt ‚jablaka‘ (russische Aussprache des Wortes ‚Apfel‘, hier und weiter – Üb.) ‚jabluko‘ (ukrainische Aussprache des Wortes ‚Apfel‘) zu diktieren.

Etwa nach 2014 wurde in der Gesellschaft das Interesse daran geweckt, was Mariupol ist und was das Mariupol-Gefühl der Ukraine bedeutet.

In Mariupol leben ganz unterschiedliche Menschen. Meine Oma kommt aus der Region Iwano-Frankiwsk (Westukraine). Und sie lebte eben ganz in der Nähe von Mariupol. Ich verbrachte gerne Zeit mit ihr. Unsere Stadt ist hauptsächlich russischsprachig. Jetzt ändert sich diese Situation irgendwie. Dank meiner Oma erfuhr ich von den ukrainischen Traditionen – von welchen ich so einfach in Mariupol höchstwahrscheinlich nie erfahren hätte. Ich unterhielt mich gerne mit ihr, weil sie tolle Wörter kannte, die ich auf der Straße nie gehört hätte. Zum Beispiel fragte ich sie neulich: ‚Oma, wie würdest du denn sagen, dass es draußen ‚cholodno‘ (dt. kalt) ist?‘ Und sie antwortete: ‚Naja, ‚studeno‘ (ein in der Westukraine verbreitetes Wort für ‚kalt‘. Ich begann mir diese Wörter aufzuschreiben und führe sogar eine spezielle ‚Rubrik‘ in meinen Tagebüchern, wo ich den Wortschatz der Oma Melanija notiere. Für mich ist die Sprache eine sehr breite Kulturschicht. Denn man kann ja ‚banka‘ (dt. die Glasdose) und ‚banjak‘ (dt. der Kochtopf) sagen. Man kann ‚strybaty‘ (dt. springen) und man kann ‚pluhaty‘ (dt. springen) sagen (alle in den letzten Zeilen angeführten ukrainischen Wörter sind eben Beispiele für das Westukrainische, das Julja offensichtlich sehr fasziniert).

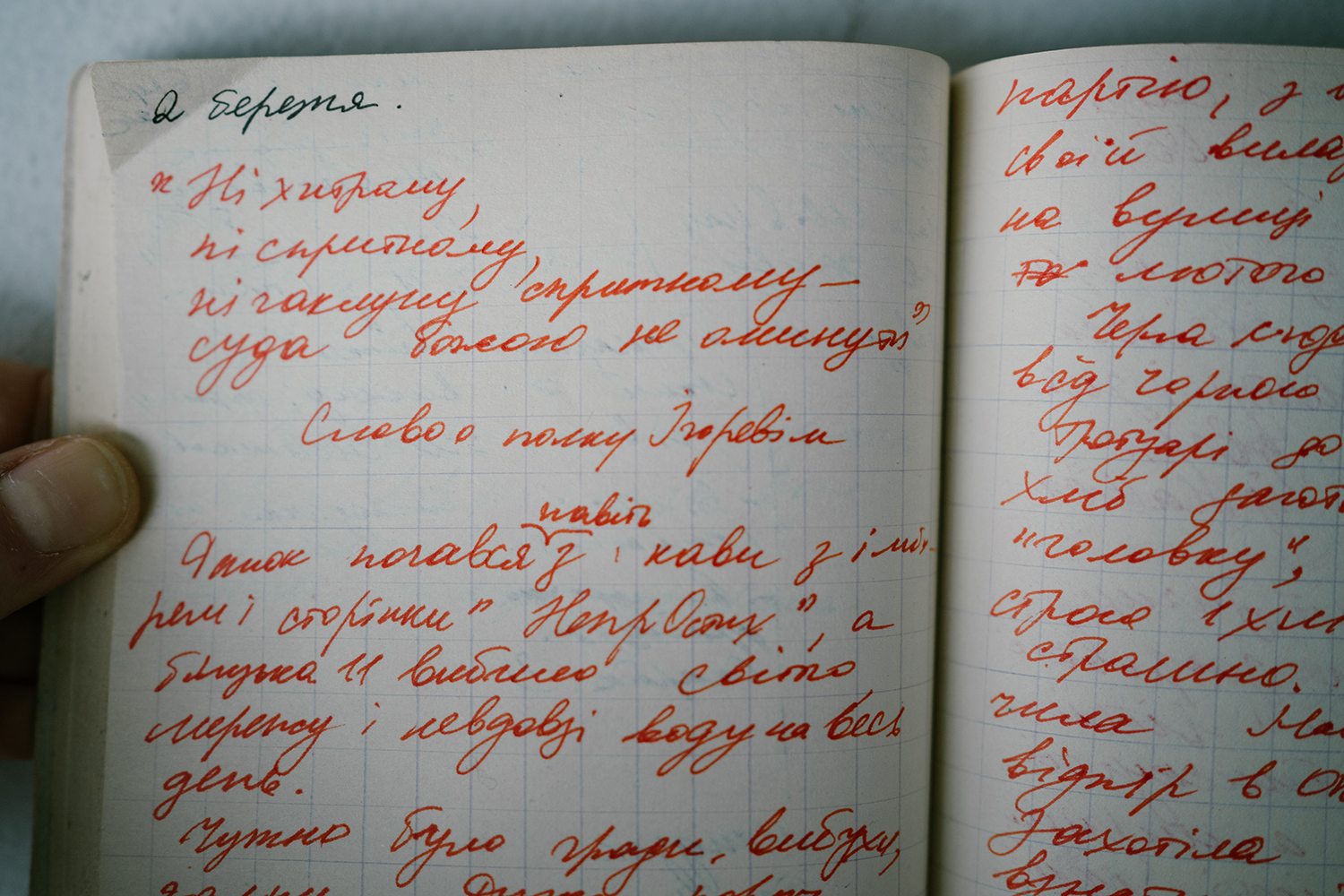

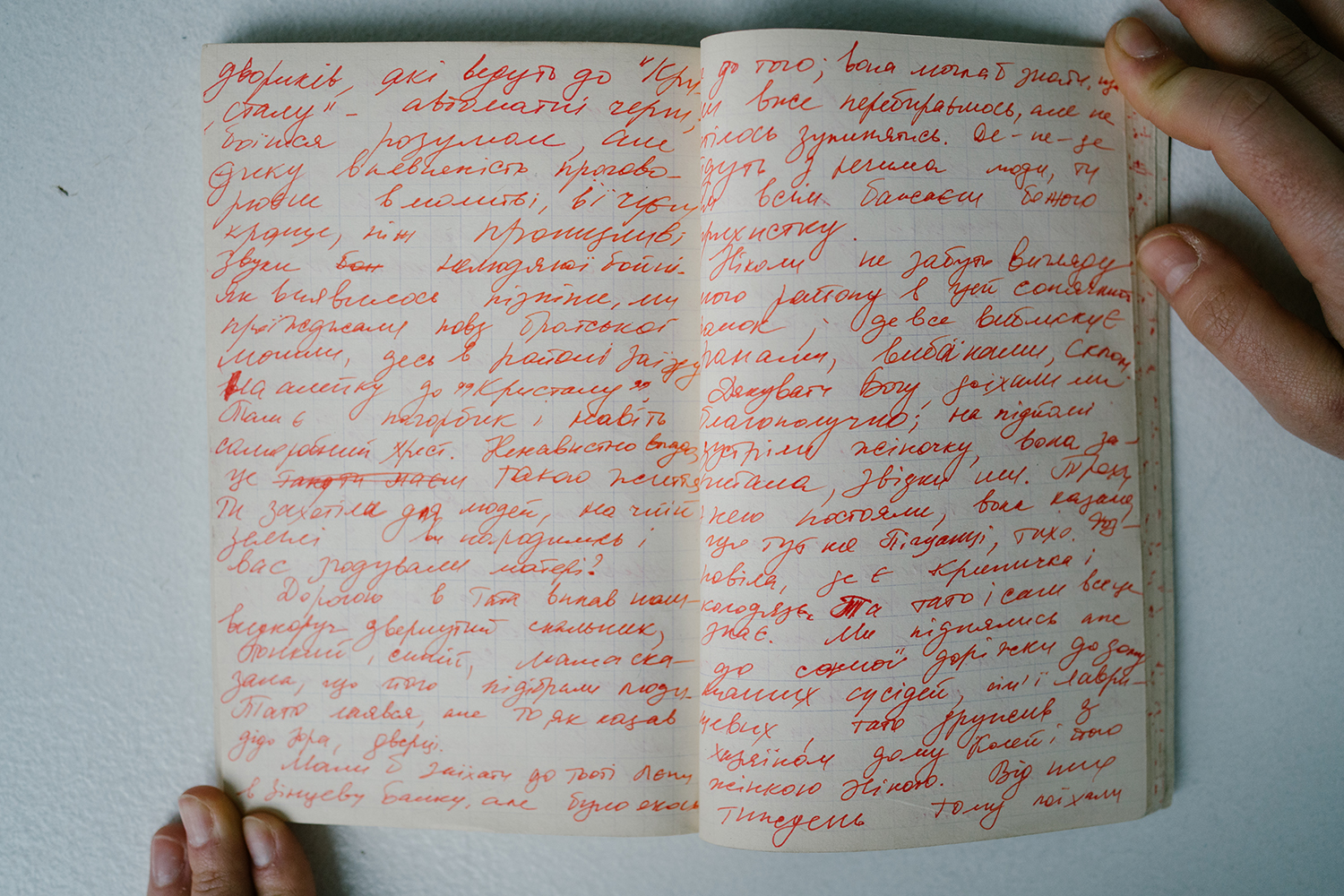

Mit so etwas beschäftigte ich mich schon immer, immer schrieb ich, notierte etwas und führte ein Tagebuch. Wenn ich meine Oma in dem Alter sehe, möchte ich einfach all diese Momente festhalten, sodass ich später zu ihnen zurückkehren kann. Ein Tagebuch führte ich seit meiner Jugendzeit. Ich mache das, weil ich durch Worte die Realität, das mich Umgebene erleben kann, und das ist sehr wichtig. Es gibt Menschen, die darüber singen oder malen. Und für mich ist das Schreiben eine der Methoden, mich auszudrücken.

Mit dem ersten Kriegstag war ich mir dessen bewusst, dass ich historisch wichtige Ereignisse erlebe und sie unbedingt aufschreiben muss. Außerdem war für mich das Schreiben in diesen Bedingungen das Vertrauteste und das Einfachste, weil man nur einen Stift und ein Blatt Papier dafür braucht. Erstens rettete mich das Schreiben gewissermaßen. Und zweitens ist das eine mit Emotionen aufladende Sache. Ich schrieb hauptsächlich, wenn ich im Dunkeln irgendeine Lichtquelle hatte oder einfach untertags. Es war auch eine Art ‚Challege‘. Zuerst saß ich irgendwo am Fenster und schrieb, dann hörte ich etwas an mir vorbeifliegen, lief ins Badezimmer, und wenn die Kriegshandlungen etwas ruhiger wurden, schrieb ich bei Kerzenlicht weiter.

Als sich die Militärtechnik in der Nähe unseres Hauses befand, konnten wir alles sehr deutlich hören, aus diesem Grund verwandelten wir unser Badezimmer in ein Versteck. Dorthin brachten wir alle Teppiche, mit denen wir uns auch zudeckten. Manchmal schliefen wir dort ein, manchmal wachten wir dort auf. Am 25. März schlug zwischen fünf und sechs Uhr morgens eine Rakete in ein Haus neben uns ein, während wir uns im Badezimmer auf dem Boden versteckten. Dann frühstückten wir hastig, tranken Tee und Kaffee und fuhren mit unseren Sachen auf den Fahrrädern zur Oma ans Meer los. Es war gegen acht Uhr. Wir versuchten, uns mit allem Möglichen zu ‚beladen‘, wobei meine Eltern die meiste Last trugen, obwohl ich sie mehrmals darum bat, mich zumindest eine Tasche mehr tragen zu lassen. Zusammen mit Lordyk, unserem kleinen Hund, waren wir acht-neun.

Foto aus Julias persönlichem Archiv

Wir fuhren den üblichen Weg zur Oma, jedoch war alles rundherum so zertrümmert, dass man nichts mehr erkennen konnte. Ich vebrachte einfach den ganzen Kriegsbeginn in meiner Wohnung und wusste nicht einmal, wie unser Bezirk aussah. Auf der Budiwelnykiw-Straße, wo ich eben wohnte, stehen zwei Häuser mit allen zerbrochenen Fenstern, überall liegt Glas. An der Kreuzung mit der Bachtschywandschy-Straße ist alles komplett zerstört: Läden, Bars, die Oberleitungen hängen überall zerrissen herum – alles muss man umfahren. Auf dem Asphalt sind erhebliche Schlaglöcher zu sehen. Etwas näher zur Haltestelle, gleich neben dem Markt ist so ein breites Schlagloch, wie die Straße selbst. Und die höllischen ‚Grade‘ krachen überall herum. Näher an den Höfen, die zum ‚Kristall‘ (das war so ein Cafe bei uns) sind Feuerstöße zu hören. Der Verstand fürchtet sich, doch das Gebet, das im Kopf laut vorgesagt wird, ist besser zu hören, als die schrillen Geräusche unmenschlicher Schlachten. Später stellte es sich heraus, dass wir an einem Massengrab in der Nähe der Zufahrt zum Cafe ‚Kristall‘ vorbeifuhren. Dort ist ein Hügel und sogar ein selbst gemachtes Kreuz. Ich fühlte mich nie so im 21. Jahrhundert in einer modernen Stadt, die pulsiert, die mit Leben erfüllt ist, die so modernisiert wurde, nie fühlte ich mich in so einer Steinzeit, wie damals.

Gott sei Dank kamen wir sicher am Ziel an. Ich war unseren freundlichen Nachbarn so dankbar, sie waren eben mit meiner Oma im Kontakt. Wir trafen meine Oma, ich umarmte sie, sie war blass im Gesicht und erschöpft. Und die Nachbarn erzählten uns, dass sie sich lange versteckte und Unterstützung benötigte. Sie machte sogar täglich Gymnastik, indem sie die steilen Stufen hinauf und hinunter ging. Für sie kann man es als Intensivtraining bezeichnen. Wir saßen im Hof, gingen mit Lordyk Gassi, besuchten die Nachbarn. Und zum ersten Mal seit Langem waren wir erleichtert. Alle Nachbarn und Bekannten, die an dem Tag zu uns in den Hof kamen, waren an uns interessiert, fragten nach unserem Bezirk und erzählten eigene Geschichten.

Zum ersten Mal seit Langem wärmten wir das Wasser auf, und man fühlte sich so erleichtert, dass man sich endlich normal waschen konnte. Aber zuerst ist man erschöpft und es kreisen andere Gedanken im Kopf, doch später begreift man endlich nach ein paar Malen: ‚Verdammt, dies ist doch heißes Wasser.‘ Den ganzen März lang hatte es minus acht, minus zehn Grad. Ein paar Tage hatte es minus fünf, da dachte man sich: ‚Wow, es ist wärmer geworden!‘ Und dann wieder minus zehn. In unserer Wohnung war es bitterkalt. Wir hatten eine Uhr, die auch die Temperatur anzeigte. Zunächst waren es drei Grad, dann zwei und dann immer einen Grad kälter. Bei null Grad lebten wir einige Wochen lang. Am meisten froren meine Füße, weil ich meine Wohnung fast nie verließ. Deswegen rannte ich einfach durch die Zimmer, tanzte sozusagen Stepptanz, um mich aufzuwärmen. Beim Schlafen hatte man zehn Pullover, eine Fleecejacke, Socken an, man wärmte einander. Diese gegenseitige Unterstützung mit der Familie war die ganze Zeit so stark! Ich bin stolz auf uns alle. Meine Familie war für mich immer von großer Bedeutung, und jetzt ist es eine ganz neue Beziehungsebene.

Leider wurde es nach dem 22. März auch am Meer ziemlich laut, und immer schlimmer mit jedem Tag. Dann verstand man, dass es nirgendwo mehr sicher war, selbst im Bezirk, wo es noch gestern ziemlich ruhig war. In der Zeit machten wir alles füreinander, nur um innerlich, aber in erster Linie körperlich gesund zu sein: Tee getrunken, Essen einander zubereitet, einander umarmt etc.

Am siebten April war Mariä Verkündigung. Das war ein sehr interessanter Tag: Als wir in den Hof hinausgingen, kuschelte sich ein Hund, ein Husky an uns. ‚Ein Hund, der am 7. April, an Mariä Verkündigung erschien‘, machten wir uns sofort einen positiven Aberglauben, ‚das ist ein gutes Zeichen – bald werden wir befreit sein und wir werden uns sicher fortbewegen können‘. Wir fuhren am 11. April mit dem Auto unseres Freundes, bei welchem wir wohnten, nach neuen Uhr weg. Wir fuhren die Asowska-Straße unten entlang, doch russische Militärangehörige warnten uns, dass die Kämpfe weiter gingen. Wir kehrten zurück. Mein Papa fuhr mit dem Fahrrad den Berg hinauf, um sich den Weg anzusehen, sagte dann, wir könnten ihn fahren. Wir stiegen ins Auto ein, ließen Berge und Ebenen hinter uns und kamen dann an einen Kontrollpunkt, wo wir ein echtes Verhör erlebten.

Dies war eben der Kontrollpunkt bei der Ausfahrt aus Mariupol. Ich überlebte dieses Verhör und denke, dass es mich anspronte, an mir selbst gewissermaßen zu arbeiten. Man wird eingeschüchtert, man wird gedemütigt, kurz gesagt war es nicht das freundlichste Gespräch in meinem Leben. Jedoch überstanden wir diese bittere Befragung und fuhren Richtung Melekino, dass auch Muljakine genannt wird. Mein Papa organisierte uns eine Unterkunft, wir übernachteten in Melekino in einer Pension, in welche wir gleich einzogen. Es war ein ‚Economy Standard‘, wie mein Papa es bezeichnete, es spielte jedoch überhaupt keine Rolle, denn es war für uns in diesem Moment die Unterkunft höchster Klasse. Wir hatten sogar überraschenderweise warmes Leitungswasser, Licht und Strom, sodass wir endlich unsere Handys laden konnten. Auf dem Balkon konnte man den Ausblick bewundern, dem Meeresrauschen zuhören und ungewohnte Ruhe genießen.

Mein Papa machte die Abfahrt um fünf Uhr morgens aus: Wir übernachteten also und machten uns mit neuen Kräften wieder auf den Weg. Zur vereinbarten Zeit fuhren wir mit einem sehr netten Fahrer los. Wir machten eine Kolonne aus zwei Autos. Meine Mama und ich beteten die ganze Zeit. In der Nähe des Ortes Tscherwone Pole waren beidseits verbrannte Autos verstreut zu sehen. Und man begriff, dass es genauso eine Autokolonne war, die dort vielleicht vor einer Woche unterwegs war. Und da wurde alles zu Schrott. Dies waren solche Wundstellen, die es einen verstehen ließen, dass man wie durch ein Wunder sicher rauskommen konnte. Schon damals fühlten wir so eine Dankbarkeit für das alles. Auch einfach die Tatsache, dass wir unversehrt waren. Wir hatten so Glück, dass wir mit meiner Mama sagten, es sei alles Gottes Wille. Der ganze Weg blieb mir als ständig zusammengepresster Magen und Gebetszustand in Erinnerung.

Nachdem wir zwölf Kontrollpunkte passiert hatten, erreichten wir Saporischschja, wo wir dann bei einer Freundin von mir und ihren Eltern übernachteten.

Nach Lwiw nahm ich alle meine Tagebücher, Postkarten von meinen Freunden, eine Anstecknadel mit der Aufschrift ‚Wir halten zu Mariupol‘ mit. Ich nahm die Bücher ‚Neprosti‘ (dt. Nicht Einfache) von Taras Prochasko, ‚Dity paporoti‘ (dt. Die Farnkinder) von Myroslaw Dotschnets, eine literarische Sammlung meiner Freundin Iryna Sahladko, und ein weiteres Buch ‚Peer Gynt‘, das ich zurückgeben sollte, mit. Auch nahm ich ein von mir handgeschriebenes Gebetbuch mit. Und das Bild einer jungen Frau, die uns in Saporischschja bei sich zu Hause empfing. Ihre Mama malte es für mich mit Aquarellfarben – dort bin ich mit meinem Hund abgebildet. Es sind also solche Dinge der Stärke. Man nimmt das mit, was einem wichtig ist.

Ich erstellte eine kleine Liste, was ich alles gerne besuchen wollte, wenn es zum ‚Hashtag ‚Sieg‘ kommt. Ich wollte sie sogar irgendwo posten, fand aber bis jetzt keine Zeit dafür. Ich wollte den Rockclub in Lwiw und den Hauptplatz sowie die Philharmonie in Charkiw besuchen. Als ich in Mariupol wohnte, erfuhr ich von dem ganzen von der Ferne. Nachdem ich umgezogen und gereist war, erfuhr ich, dass unser Land tolle Festivals anzubieten hat. Wir haben so viel, wir sind so reich… Wenn man früher irgendwelche To-Do- bzw- To-Visit-Listen hatte, sollte man sie unbedingt in die Realität umsetzen. Man soll jetzt leben.

Wie sehe ich unseren Sieg? Erstens sollen alle Städte, die unter Besatzung gerieten, wieder ukrainisch werden. So stelle ich mir unser Feiern vor. Nach dem Sieg wird die Ukraine, denke ich, zu so einer Sehenswürdigkeit für Tourist:innen, die in jeder Stadt etwas Sehenswertes haben wird.

Im Gegensatz zu Russ:innen besitzen die Ukrainer:innen Wertgefühle. Ein Wertgefühl zur eigenen Geschichte, Kultur und Kunst. Wir haben dieses sorgsame, dieses feine Gefühl dazu. Die Russ:innen haben das meiner Meinung nach nicht, dies fehlt ihnen jetzt wie nie zuvor. Und die Ukraine ist ein Atem. Eine Liebe. Und Menschen.“