Il y a plus de 30 ans, le plus grand néo-empire totalitaire du monde, l’Union soviétique, s’est effondré. Cependant, son image d’une sorte d’oasis de confort et de sérénité existe toujours dans la mémoire (ou l’imaginaire) de toute une génération de personnes âgées ayant vécu en URSS. Cette période est tombée sur leur jeunesse où tout semble plus lumineux. Alors maintenant, ils commencent à répandre le mythe parmi les jeunes : en URSS, la vie était bonne, voire meilleure qu’aujourd’hui. Cette fiction, construite sur des stéréotypes idéologiques sur le bien-être social et le confort à l’ère de « stagnation brejnévienne », est dangereuse et doit être démentie.

Le mythe de « l’âge d’or » en URSS a été créé par le système soviétique : derrière « le rideau de fer », généralement, les gens ne pouvaient pas comparer de leur propre expérience le niveau de vie dans des pays différents, tandis que la censure et la propagande ne faisaient que glorifier le régime de l’époque, ne permettant aucune critique. La période du règne de Léonid Brejnev est notée par la création d’une narrative soviétique sur la grandeur de l’URSS et la supériorité du « mode de vie soviétiques et de ses valeurs » par rapport à ceux des pays occidentaux. En outre, le facteur humain a également joué son rôle dans la propagation actuelle des mythes soviétiques : après des décennies, les vices de la vie de l’époque semblent moins critiques ou même sont complètement oubliés.

L’homme soviétique et son mode de vie

Après la Seconde guerre mondiale (c’est-à-dire, pendant la guerre froide), l’Union soviétique a construit toute son existence dans le but de « rattraper et dépasser » les pays occidentaux et surtout les États-Unis. En général, ce « dépassement » prenait des formes absurdes et très bizarres. Par exemple, de faire fondre plus de fonte que les États-Unis (quels que soient le besoin réel de cet alliage et l’efficacité des efforts entrepris). Ou la soi-disant course à l’espace, quand l’exploration spatiale s’est transformée de travaux scientifiques en confrontation scientifique et technique entre pays.

Pourtant, le domaine dans lequel les dirigeants soviétiques ont constamment subi une défaite (ce qu’ils, bien sûr, ne reconnaissaient pas), c’est le confort des conditions de vie de leurs citoyens. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais la principale est la suivante : la plus grande partie de l’argent gagné par la vente d’énergie n’a pas été investie dans le secteur social, mais dans le complexe militaro-industriel, le soutien aux dictatures et aux mouvements de guérilla des « pays du tiers monde ». Les tentatives de dominer la scène mondiale et la préparation constante à la Troisième guerre mondiale ont relégué au second plan la vie quotidienne de l’homme soviétique avec ses besoins quotidiens, tels que le logement, la nourriture, les vêtements, les services de médecine et d’enseignement, le divertissement, etc.

Pays du tiers monde

C’est un terme politique de l’époque de la guerre froide désignant des pays qui n’appartiennent pas au monde occidental ou au bloc de l’Est.

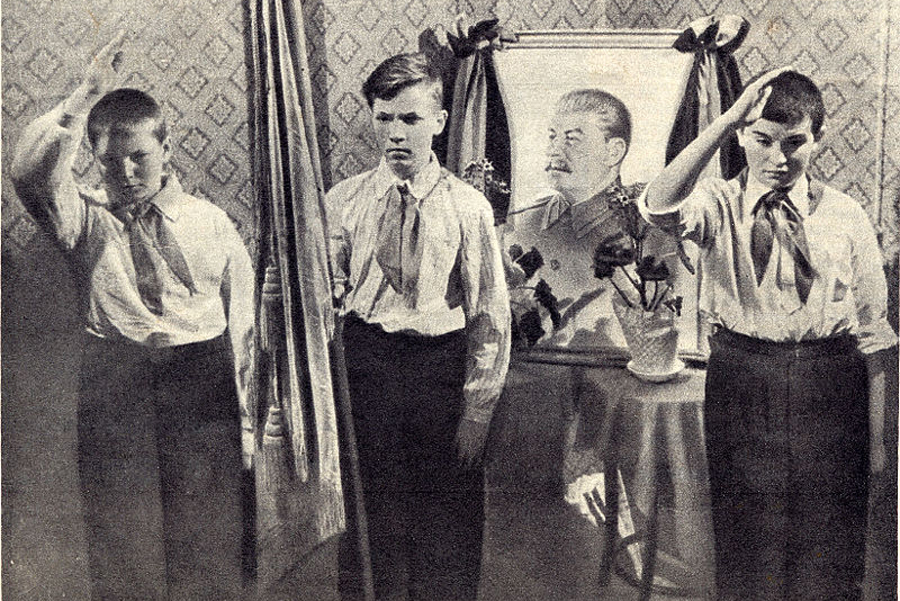

Après la mort de Joseph Staline, la situation, bien que peu à peu, a commencé à s’améliorer. Le plus haut niveau de bien-être de l’homme soviétique a eu lieu sous le règne de Léonid Brejnev (1964–1982). Les idéologues soviétiques, dirigés par Mikhaïl Souslov, ont tenté de « cimenter » ces chiffres de bien-être dans la narrative idéologique que les Ukrainiens connaissent aujourd’hui comme le Sovok (nom péjoratif de l’URSS), appelée à l’époque « socialisme développé ».

En 1976, lors du 25ème congrès du Parti Communiste de l’Union soviétique, Léonid Brejnev a abordé pour la première fois le concept de « mode de vie soviétique ». Selon le secrétaire général, il prévoyait « une atmosphère de véritable collectivisme et de camaraderie, d’union, d’amitié de toutes les nations et de tous les peuples du pays, qui se renforce jour après jour, une santé morale qui nous donne la force et l’endurance — telles sont les facettes lumineuses de notre mode de vie, telles sont les grandes conquêtes du socialisme, faisant partie de notre chair et de notre sang ».

Quel était vraiment « le mode de vie soviétique » ? Est-ce que tout était vraiment aussi bon qu’on le raconte parfois ? Essayons de comprendre en examinant les différents aspects de la vie quotidienne et du secteur des services de l’homme soviétique.

Internationalisme et amitié des peuples

L’un des piliers fondamentaux de la machine de propagande soviétique était le soi-disant principe de « l’internationalisme prolétarien ». Ainsi, les autorités soviétiques ont essayé de montrer que quinze républiques distinctes de l’Union soviétique et plus de dix autonomies différentes peuvent coexister au sein d’une même Union sans aucun conflit interethnique, car il n’y aurait pas de xénophobie, de harcèlement national ou de chauvinisme en URSS. Et l’ethnicité ou la race d’un homme soviétique n’a aucune importance, car l’Union soviétique est un pays d’internationalisme et d’amitié des peuples.

La situation réelle différait radicalement de ce mythe. Les dirigeants de l’Union soviétique eux-mêmes ont mené une politique xénophobe (la Russie moderne la pratique aussi). Après les déportations massives staliniennes des soi-disant « petits peuples » (y compris les Tatars de Crimée, mais pas seulement), depuis les années 1950 certains ont été autorisés à retourner dans leurs lieux de résidence permanente. Mais même le retour de la déportation n’a pas protégé ces personnes des restrictions et du harcèlement de l’État. Par exemple, il y avait un contrôle administratif officiel de la police. Les personnes qui étaient de facto rentrées chez elles après avoir subi une migration forcée étaient obligées d’informer constamment la police de leur emplacement.

En outre, il y avait des restrictions non officielles. Par exemple, les déportés n’avaient pas la possibilité de devenir spécialistes dans certains domaines. Pour être accepté à l’école militaire supérieure de Tambov, le futur président de l’Itchkérie, Djokhar Doudaïev, devait inscrire sa nationalité comme celle d’ossète dans ses documents parce que celle-ci était « correcte » du point de vue de la direction du Parti, contrairement à la nationalité « incorrecte » de tchétchène.

Une histoire similaire est celle du chef des Tatars de Crimée, Moustafa Djemilev. Après avoir obtenu son diplôme, il voulait faire des études orientales à l’Université d’Asie Centrale, mais le chef du département de philologie arabe lui a dit qu’il n’aurait pas passé les examens parce que les Tatars de Crimée n’étaient pas les bienvenus ici. C’est ce que Moustafa Djemilev, qui est finalement devenu un homme politique et un défenseur des droits de l’homme, rappelait à propos de cette politique :

— C’est pourquoi parmi les Tatars de Crimée, il y a beaucoup de constructeurs, de médecins, d’ingénieurs, d’enseignants de la langue et de la littérature russes, mais peu de journalistes, d’historiens et d’avocats. Il était strictement interdit d’entrer dans les universités militaires.

En outre, une campagne de « lutte contre le sionisme » (le sionisme est un mouvement des Juifs européens pour la création d’un État juif — Ed.) a commencé en URSS à partir des années 1960, provoquée par la crise politique dans les relations soviéto-israéliennes. Se cachant derrière une politique de lutte contre le sionisme, les dirigeants du Parti se sont engagés dans l’antisémitisme. Être Juif en URSS signifiait être « non-voyageur », c’est-à-dire ne pas avoir le droit de quitter le territoire de l’Union soviétique pour aucune raison. Il y avait une interdiction non officielle pour les élèves juifs d’entrer, par exemple, dans les spécialités mathématiques des plus grandes universités du pays. Un organisme spécial, le Comité antisioniste de la société soviétique, diffusait la propagande antisémite. Ironiquement, cet organisme était dirigé par un Juif, le général du KGB David Dragounsky.

Comité pour la Sécurité de l’État (KGB)

L'organisme de gouvernement de l’URSS, dont les tâches principales étaient le renseignement, le contre-espionnage, la lutte contre le nationalisme, la dissidence et les activités anti-soviétiques. Dans la Fédération de Russie, le successeur du KGB est le FSB (Service fédéral de sécurité).

Mais en plus du chauvinisme dans la politique de l’État, l’URSS avait des problèmes importants avec les relations interethniques, qui se transformaient parfois en émeutes de masse. En effet, lors de la redistribution administrative et territoriale de l’URSS, c’est-à-dire la formation de ses républiques socialistes, d’autonomies, etc., le facteur national n’a presque pas été pris en compte. Par conséquent, les représentants d’une nation pouvaient être en autonomie nationale (bien sûr, formellement nationale) au sein d’une autre république. La négligence d’un certain nombre de conflits nationaux était typique aussi dans l’armée soviétique, où les soldats du service militaire obligatoire formaient des communautés dites informelles basées sur la nationalité, ce qui a conduit à des conflits interethniques.

En dehors des Forces armées de l’Union soviétique, des conflits semblables existaient également dans la vie civile. Par exemple, en 1981, dans la ville d’Ordjonikidzé, en Ossétie du Nord, il y a eu une bagarre de masse avec des pogroms entre les Ossètes et les Ingouches, revenus de la déportation. La bagarre majeure a duré trois jours, du 24 au 26 octobre, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par les troupes internes et la police. À la suite de la bagarre, une personne a été tuée, quelques centaines ont été blessées.

Les manifestations massives en décembre 1986 dans la plus grande ville du Kazakhstan, Alma-Ata (depuis 1992, la ville s’appelle Almaty), ont fini aussi par des émeutes avec des victimes. À l’époque, les manifestants, principalement des jeunes Kazakhs, réclamaient la nomination d’un Kazakh à la tête de la République Kazakhe. La cause de ces revendications était notamment la crainte des Kazakhs qu’avec l’arrivée d’un chef « non-kazakh », la russification et la répression de leur peuple s’intensifieraient encore.

Cependant, les événements les plus révélateurs ont eu lieu presque à la fin de l’existence de l’URSS : dans les villes de Novy Uzen (aujourd’hui Janaozen au Kazakhstan) et Ferghana (une ville dans l’est de l’Ouzbékistan) en 1989. Dans le premier cas, une bagarre dans une discothèque entre des Kazakhs et des représentants des nationalités caucasiennes s’est transformée en un conflit interethnique (17–28 juillet) avec des victimes, où même des véhicules blindés lourds ont été utilisés pour sa répression. Les pogroms de Forghana, liés au conflit interethnique entre Ouzbeks et Turcs Meskhètes, ont fait 103 morts et plus de 100 blessés. Ces pogroms sont partis d’une querelle domestique.

Logement gratuit

L’un des mythes principaux de « l’âge d’or » de l’URSS est le logement gratuit. Comme si les malheureux travailleurs américains étaient obligés de payer des hypothèques toute leur vie alors qu’en URSS les autorités distribuaient des logements gratuitement.

Il ne faut pas oublier l’une des vérités universelles de l’économie qui vaut aussi pour les États socialistes : si quelque chose est distribué gratuitement, alors quelqu’un l’a déjà payé. Le coût du « logement gratuit » en URSS a été remboursé par les citoyens eux-mêmes — indirectement. Et il était beaucoup plus élevé que celui des Américains payant leurs hypothèques. En outre, le pouvoir soviétique a noté à plusieurs reprises qu’il n’était pas en mesure de fournir un logement individuel à chaque citoyen.

Pour obtenir un appartement gratuit (si une personne ne travaillait pas dans les forces de l’ordre ou l’appareil du Parti), il fallait attendre son tour de recevoir un logement. Il fallait attendre des années et parfois des décennies. Il y avait de nombreux cas où la personne mourrait avant d’obtenir son appartement.

Il était possible d’obtenir seulement le logement qui avait été proposé. C’est-à-dire, choisir le quartier, l’étage ou même le nombre de pièces de l’appartement était impossible pour un homme soviétique. Cela a engendré un type distinct de corruption où il était possible de « négocier » avec les autorités compétentes pour obtenir un logement plus tôt ou avec de meilleures caractéristiques.

Mais même après avoir reçu un logement, l’homme soviétique n’en était pas le propriétaire. Le logement restait la propriété de l’entreprise ou de l’institution qui l’avait délivrée. En fait, c’était un bail à durée indéterminée. Vendre un tel logement était impossible. Cela a donné naissance à un deuxième format unique de relations économiques en URSS — l’« échange » où une personne changeait de logement avec quelqu’un d’autre. Parfois, pour faire un échange correct, il fallait créer une chaîne d’échanges avec plusieurs participants dans différentes villes. La sortie d’une seule personne de ce système ruinait toute l’opération.

La construction massive de logements en URSS a été assurée par de grosses taxes, payées par de simples ouvriers et paysans soviétiques, ainsi que par l’achat de production pour un prix presque nul aux entreprises où l’État avait un monopole. Mais même un système de logement si complexe et asservissant était convenable pour les Soviétiques dans les années 1960-80, car beaucoup d’entre eux obtenaient ces appartements après avoir vécu dans des dortoirs ou des appartements communautaires. Après tout, l’homme soviétique avait-il le choix ?

Le phénomène des « kommounalkas » était très important pour les années 1920-40 en URSS, lorsque Vladimir Lénine et plus tard Joseph Staline ont essayé de créer un « nouvel homme soviétique » qui devait être privé de « préjugés bourgeois », y compris des exigences de confort et d’individualisme (dans ce contexte -t l’isolement, l’intimité). Le logement commun avec des étrangers et l’utilisation commune de la cuisine, des toilettes et d’autres pièces devaient cultiver un sentiment de communauté chez les Soviétiques et leur « faire perdre » la notion de propriété privée.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation du logement s’est considérablement détériorée. Les gens vivaient là où ils pouvaient trouver un abri : greniers, caves et celliers. Par leurs propres forces, ils construisaient des baraques, creusaient des abris dans le sol, s’appropriaient des bâtiments non résidentiels : granges, entrepôts et garde-mangers. C’est pourquoi, quand sous le règne de Nikita Khrouchtchev (1953–1964), la construction en masse de logements, bien que de mauvaise qualité et de petite superficie, a été lancée (et bien que ce type de logement n’était pas tout à fait un espace privé, il était abordable), les gens le perçoivent comme un cadeau du destin et une grande grâce reçue de l’État.

La situation du logement a commencé à changer avec les « brejnevkas », les immeubles de l’époque de Brejnev, ou comme on les appelait, les « ameliorées ». C’étaient des logements plus grands, avec des ascenseurs et des vide-ordures, des salles de bains séparées et des agencements améliorés. Obtenir ces appartements était beaucoup plus difficile que des « khrouchtchevkas ». En effet, depuis les années 1970, l’homme soviétique commence enfin à comprendre la notion d’un logement confortable individuel. C’est à cette époque qu’un idéal de consommation d’un résident de l’URSS est formé. Il se composait des ensembles typiques d’armoires, de fauteuils et d’un canapé, d’armoires de cuisine, ainsi que d’une télévision et d’un réfrigérateur. Tous ces objets de la vie quotidienne étaient extrêmement chers et rares, c’est pourquoi les gens devaient d’abord économiser de l’argent pendant une longue période, puis faire de longues files d’attente pour acheter au moins quelque chose de cette liste pour leur maison.

L’éducation la plus abordable au monde

Le deuxième mythe répandu sur l’URSS est l’éducation la plus abordable au monde. Au début de son existence, l’Union soviétique a effectivement mené une campagne massive d’alphabétisation qui a permis d’obtenir un taux élevé d’alphabétisation de sa population. Mais avec un examen plus attentif du système éducatif en URSS (et notamment de l’éducation supérieure et professionnelle), c’est la disponibilité de cet enseignement qui soulève de nombreuses questions.

Tout d’abord, la transparence de la procédure d’admission à l’université était discutable. Le candidat devait passer des examens d’admission notés par une commission spécialement créée auprès de chaque établissement. Il n’y avait pas de réglementation concernant l’objectivité, ni de prise en compte des risques de corruption. Tout candidat pouvait être « recalé » ou au contraire accepté sans effort pendant ces examens, parce qu’il s’agissait généralement d’examens oraux.

Les étudiants qui avaient des références écrites, données par des organisations du parti ou du Komsomol (organisation de la jeunesse communiste), recevaient des préférences exceptionnelles pour leur admission. En outre, tout diplômé d’une université était obligé de travailler au moins deux ans dans un lieu spécifiquement indiqué par son établissement d’études supérieures, d’après la soi-disant « distribution ». Ainsi, un diplômé d’une université de Kyiv pouvait être envoyé, par exemple, quelque part en Asie Centrale ou en Extrême-Orient. Cette forme de travail après les études démontre la « non-gratuité » de l’enseignement, c’est-à-dire simplement une autre forme de paiement.

Les études supérieures étaient aussi idéologiquement réglementées. Par exemple, les étudiants de toutes les spécialités — des ingénieurs-mécaniciens aux chefs d’orchestre — étudiaient des matières comme l’« Histoire du PCUS » (Parti communiste de l’Union soviétique) et la « Philosophie marxiste-léniniste ».

L’enseignement des étudiants en sciences techniques et naturelles dépendait strictement des commandes du ministère de la Défense et de l’économie planifiée de l’État. Dans le même temps, pour les spécialités en lettres (philosophie, journalisme, histoire), il dépendait entièrement de l’idéologie et de la politique du Parti. Il semble que l’URSS ait littéralement repris la phrase du lauréat du prix Nobel Ernest Rutherford et l’ait mise en œuvre : « La science, soit c’est de la physique, soit c’est de la philatélie ». Autrement dit, en Union soviétique, la science existait seulement pour assurer les besoins de l’État (principalement dans le complexe militaro-industriel), tandis que les lettres n’étaient pas importantes dans la vie et le développement de la société soviétique. Le système soviétique considérait les chercheurs en lettres uniquement comme des « employés idéologiques ». Cela concernait tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, étaient liés aux domaines humanitaires : enseignants, employés de musée, bibliothécaires, archivistes, journalistes, critiques, etc.

Les meilleurs soins médicaux

Les soins médicaux en URSS étant gratuits et les meilleurs du monde sont un autre mythe. Le système médical, créé dans les années 1930 par le commissaire du peuple à la santé, Nikolaï Semachko, a été en mesure de fournir aux régions les plus reculées de l’URSS au moins quelques travailleurs médicaux. Le réseau des soi-disant FAP (centres de soins paramédicaux et d’accouchement) est apparu suite à ses réformes. Cependant, dans les années 1960, une approche aussi extensive a conduit au fait qu’il y avait effectivement beaucoup de médecins et d’hôpitaux en URSS, mais que leur qualité n’était pas la meilleure. La plupart du personnel de santé était peu qualifié, ayant un accès limité aux découvertes médicales, et pouvait également pratiquer des thérapies traditionnelles qui parfois même pouvaient nuire aux patients. En outre, il y avait une grave pénurie de certains médicaments, ce qui se manifestait particulièrement lors d’épidémies ou de catastrophes. En outre, la médecine soviétique avait un équipement quelque peu obsolète, utilisait des aiguilles réutilisables dans les seringues et ne connaissait pas l’anesthésie locale adéquate de l’époque.

Il y avait un déséquilibre important entre le nombre d’hôpitaux dans les régions occidentales et orientales de l’URSS. Cela était dû au fait que l’Union soviétique prévoyait d’entrer en guerre avec l’Occident collectif, construisant ainsi plus d’hôpitaux dans la zone de première ligne probable. Mais à part l’abondance de lits, il n’y avait rien. En général, la fourniture de ces lits était la philosophie principale de la gestion des établissements médicaux en URSS. La qualité des services de santé n’était pas prise en compte.

Il existe un mythe selon lequel l’Organisation mondiale de la santé aurait autrefois reconnu le système de santé soviétique comme le meilleur. Il n’existe cependant aucune preuve de cette conclusion. Pourtant on sait avec certitude que la médecine soviétique ne savait pas du tout comment aider les patients atteints d’oncologie, ce qui est devenu particulièrement évident après l’accident de la centrale nucléaire de Tchornobyl (26 avril 1986), lorsque de nombreuses personnes ont reçu de fortes doses d’irradiation et de maladies associées.

Absence de criminalité

Dans la tête de nombreuses personnes nostalgiques de l’URSS, il y a un mythe selon lequel au pays des Soviets la police était la plus honnête et le taux de criminalité était le plus bas. En effet, dans les années 1970, le taux de criminalité était inférieur à celui des États-Unis, mais plus élevé que dans la plupart des pays européens.

Dans le même temps, l’URSS avait les mêmes problèmes de sécurité publique que le reste des pays de l’époque. En Union soviétique, il y avait aussi des tueurs en série. Par exemple, Andreï Tchikatilo. Un enseignant de la région de Rostov au cours des années 1982-1990, selon diverses sources, a tué de 46 à 53 personnes, principalement des femmes et des enfants. Il violait ses victimes et parfois même les mangeait.

Un autre tueur et pédophile en série soviétique bien connu est Anatoli Slivko. En tant qu’organisateur d’un atelier pour les enfants de familles précaires, il jouissait d’un respect et d’une autorité incroyables dans sa petite ville de la région de Stavropol. Il a recruté des garçons de 10 à 15 ans pour une prétendue « mission secrète », et en réalité, il les a étranglés (parfois à mort) et a eu recours à des abus sexuels. Entre 1964 et 1985, il a tué sept garçons de moins de 16 ans.

Vassily Koulik, connu comme le « tueur d’Irkoutsk », a également commis ses crimes entre 1982 et 1986. Ses victimes étaient des enfants d’âge de l’école élémentaire et des retraitées. Profitant de sa position officielle (il a travaillé comme médecin d’un district), Koulik a pénétré dans des appartements, où il a violé et tué ses victimes. Au total, le tueur a pris la vie de 13 personnes.

La délinquance juvénile de rue était aussi propre à l’URSS. Ainsi, dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih, dans les années 1980, des gangs d’adolescents de soi-disant « coureurs » ont tué au moins 30 personnes. Près de Moscou, des gangs de jeunes « lioubertsiens » (du nom de la ville de Lioubertsy) pillaient et recouraient à la violence de rue. Et à Kazan, dans les années 1970-1980, une douzaine de gangs de rue d’adolescents propageaient la violence sans raison particulière. Le plus célèbre d’entre eux est le groupe « Tiap-liap ». En plus des combats de rue massifs, ces gangs ont activement pillé leurs localités et ont également utilisé des armes blanches et des armes à feu.

Il y a aussi eu des cas de terrorisme dans la vie soviétique. Par exemple, en 1988, à Ordjonikidzé (maintenant Vladikavkaz), cinq assaillants ont capturé un bus avec des enfants, en demandant de leur permettre de fuir l’URSS vers Israël.

Cependant, l’image du policier soviétique honnête et juste n’existe pas pour rien dans la mémoire de beaucoup de personnes. C’est le résultat d’un travail de propagande minutieux et bien pensé du ministère soviétique de l’Intérieur. Son chef de longue date Nikolaï Chtchelokov n’a pas hésité à financer des films sur les professionnels honnêtes et justes de la police soviétique. Par exemple, la série « Les Experts mènent l’enquête » était très populaire à l’époque. En outre, le traditionnel concert luxuriant pour la Journée de la police, qui était diffusé à la télévision, a consolidé l’image positive du gardien de l’ordre soviétique.

Cependant, le comportement des policiers soviétiques n’était souvent pas conforme à la propagande officielle. L’arbitraire de la police était souvent la cause de troubles de masse en URSS. Par exemple, en 1961, un tel précédent s’est produit dans la ville de Mourom. Le travailleur ivre de l’usine Youri Kostikov, en raison de sa propre négligence, s’est blessé dans la rue, et la police l’a emmené au poste, mais l’a laissé sans assistance médicale, ce qui l’a amené à mourir dans sa cellule. Des cas similaires se sont produits la même année dans la ville de Beslan.

Des pogroms massifs et le lynchage d’un policier qui avait arrêté un homme illégalement ont eu lieu dans la ville de Naltchik en 1968. Et en 1972, à Dniprodzerjynsk (maintenant Kamianske), des émeutes ont eu lieu en raison du mécontentement face au travail de la police, dont la négligence avait conduit à la mort de trois détenus.

Une culture pleine de valeurs éternelles

Les nostalgiques de l’URSS aiment se rappeler qu’à cette époque, le produit culturel était toujours « plein de valeurs morales de base », alors qu’il serait maintenant principalement destructeur et vulgaire.

Mais outre ces « valeurs morales de base », le contenu culturel soviétique avait également un aspect de propagande. Des conseils artistiques spéciaux remplissaient la fonction de censure et bloquaient les œuvres de nombreux artistes, considérant leur travail comme « idéologiquement nuisible ». Les expressions « mettre un film sur l’étagère » et « écrire dans [le tiroir de] la table » sont apparues. Toute référence à une culture occidentale idéologiquement hostile a également été considérée comme « nuisible ».

Les exemples de censure sont très nombreux. L’attitude vis-à-vis des personnalités du cinéma poétique ukrainien était révélatrice. Par exemple, Sergueï Paradjanov, auteur des « Chevaux de feu », a d’abord été interdit de réaliser des films pour un terme assez long, justifié par son « manque d’originalité ». Enfin, quand il est devenu clair que le réalisateur n’avait pas « appris » de cette censure, il a été condamné à cinq ans de prison pour des crimes falsifiés. L’interprète du rôle masculin principal dans « Chevaux de feu » Ivan Mykolaïtchouk a reçu le statut de « non fiable » dans la nomenclature soviétique pour ses discussions sur la différence entre le patriotisme et le nationalisme. En conséquence, l’acteur a été interdit d’interpréter des rôles principaux, et les films déjà tournés avec lui sont sortis beaucoup plus tard que prévu. Par exemple, « La Dépêche disparue », filmée en 1972, n’a pu sortir que huit ans plus tard.

Un destin similaire était celui du directeur photo des « Chevaux de feu », ensuite devenu réalisateur, Youri Illienko. Par exemple, le tournage de son œuvre « Rêver et vivre » a été arrêté 42 fois à différentes étapes. Sur les dix films tournés par Illienko, huit ont été interdits par les autorités soviétiques.

La situation n’était pas meilleure en littérature. Par exemple, Lina Kostenko, poétesse ukrainienne, inscrite dans les « listes noires » en 1972, n’a pu publier son recueil « Au-dessus des rives du fleuve éternel » qu’en 1977, et son roman en vers « Maroussia Tchouraï » n’a été publié qu’en 1979, c’est-à-dire six ans après qu’elle l’ait écrit.

Si l’on suit l’opinion selon laquelle la culture remplit un certain rôle social (enseignement des valeurs, promotion du développement et du dialogue non violent), la culture soviétique, en raison de sa censure, formait plutôt des citoyens soviétiques faciles à manipuler, poussés dans les limites idéologiques, bien qu’elle les distrayait de la dure réalité.

Une cuisine délicieuse et saine

Le plus drôle des mythes soviétiques est celui de la gastronomie. Il semble que sous l’URSS, tous les produits étaient bon marché et de haute qualité, car ils étaient fabriqués selon des standards d’État uniques, appelés GOST.

En fait, la plupart des plats de la restauration soviétique ont été copiés des développements américains des années 1930. Le commissaire du peuple de l’industrie alimentaire, Anastase Mikoïan, s’est personnellement rendu aux États-Unis pour acheter des technologies de l’industrie alimentaire. Mikoïan était en fait un spécialiste de l’industrie alimentaire et de nombreuses normes qu’il a créées, telles que celles de l’analogue soviétique de la plombières (crème glacée) ou de la viande de hamburgers, étaient effectivement de très haute qualité. Cependant, déjà dans les années 1950, les normes ont changé. Par exemple, on a commencé à ajouter du pain au steak haché de Mikoïan entièrement charnu.

Un autre principe intéressant du système de restauration soviétique était la limitation maximale de l’utilisation des épices et la prédominance des plats bouillis sur les plats frits. L’un des idéologues de la cuisine soviétique, Manouïl Pevzner, a suivi un régime alimentaire à cause de problèmes d’estomac, c’est pourquoi il a mis tous les Soviétiques sur ce régime. Il y avait de nombreuses possibilités de trouver un équilibre entre un repas savoureux et sain mais, de toute évidence, personne ne s’intéressait à la diversité culinaire.

En général, le standard d’État soviétique pour les produits alimentaires à partir des années 1950 a commencé à autoriser l’utilisation d’un certain nombre d’éléments chimiques, principalement des conservateurs, des émulsifiants et des colorants. En outre, le fumage de la légendaire saucisse « coûtant seulement 2 roubles et 20 kopecks » s’est déroulé selon la technologie dite sans fumée, utilisant des résidus nocifs de térébenthine. En outre, toutes les normes soviétiques de restauration dans les écoles, les unités militaires, les établissements correctionnels et médicaux depuis l’époque stalinienne n’ont pas été changées.

Dans les conditions d’une pénurie constante de nourriture, la « recommandation à toutes les femmes au foyer de l’Union soviétique » — une collection culinaire universelle « Le Livre sur les aliments savoureux et sains » (projet sous la surveillance d’Anastase Mikoïan) — semblait particulièrement offensante. Les recettes de ce livre prévoyaient la présence non seulement de produits relativement rares, tels que le poisson frais ou le fromage, mais aussi de ceux qui manquaient généralement sur les étagères des petites villes de l’URSS : cannelle, salami, crème, etc. Parmi les Soviétiques, qui mangeaient principalement des aliments de mauvaise qualité et des plats bon marché dans les cantines de leurs entreprises ou institutions, ce livre était une sorte de mème sur ce que leur nourriture devrait être. Ce qui est intéressant est la période de publication de ce livre de cuisine : de 1939 à 1997. Et après 19 ans, la maison d’édition de Moscou a décidé de publier à nouveau cette collection dite universelle.

La nostalgie du passé soviétique est un problème non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour les autres pays faisant partie de ce néo-empire totalitaire. Cette nostalgie tient sur deux grands piliers : les souvenirs de la jeunesse où tout semble mieux et les échos de la puissante propagande soviétique qui réalisait le vœu pieux.

Sous l’indépendance de l’Ukraine, il n’y a pas eu d’étude anthropologique ou culturelle approfondie de la réalité soviétique des années 1950-1980, où tous les mythes et clichés existants seraient analysés et réfutés. Dans l’espace médiatique ukrainien, il n’y a pas assez de ce type de contenu, c’est pourquoi l’ancienne génération est toujours nostalgique d’une « vie meilleure » en URSS. Les souvenirs à première vue innocents ancrent en fait les mythologues soviétiques dans le temps, et surtout deviennent une sorte de soutien aux idées de la Russie moderne, qui a adopté de nombreuses pratiques coloniales du pays des Soviets. Tant que la Russie existera, elle essaiera d’imposer à tous les peuples précédemment colonisés « une belle vie commune, comme autrefois ». Par conséquent, repenser les mythes de la période soviétique et les démystifier n’est pas seulement une évaluation sobre de l’histoire de l’URSS, mais aussi c’est une question de sécurité nationale de l’Ukraine d’aujourd’hui.