Der Holodomor als Genozid an der ukrainischen Nation durch die sowjetische Macht hatte enorme Auswirkungen auf die Ukrainer. Das Ausmaß des Traumas und die damit verbundenen Veränderungen lassen sich jedoch nicht in ein Geschichtsbuch bringen und aus dem Kopf bekommen. Die durch den Völkermord verursachten wertlichen und demografischen Verluste nehmen immer noch Einfluss auf die neuen Generationen. Historiker, Psychologen und Anthropologen sind überzeugt, dass die Auswirkungen des Holodomors immer noch in der ukrainischen Gesellschaft auf vielen Ebenen zu spüren sind. Zuallererst in Bezug auf die Privatsphäre, Sicherheit, Familienbräuche und Eigentumswahrnehmung.

Die Witze, dass Großmütter immer die Gelegenheit finden, ihren Enkelkindern ein Paar Münzen zu geben, Kuchen zu backen und sicherzustellen, dass sie satt sind, treten immer noch in der Popkultur auf. Sie rufen Kindheitserinnerungen und eine leichte Nostalgie hervor. Wie die alten Servanten, die nach dem Parfum „Krasnaja Moskwa“ (Rotes Moskau), wo es ein bisschen Ersparnis „für einen Unglückstag“ gibt. Obwohl diese Menschen höchstwahrscheinlich keine Zeugen des Holodomor waren, sind sie und die gegenwärtigen Generationen durch den Genozid von 1932 bis 1933 verursachten Veränderungen beeinflusst worden.

„Das größte Problem des Holodomor für die ukrainische Gesellschaft besteht darin, dass es nicht etwas ist, was in die Vergessenheit geriet. Die dritte und vierte Generation, welche nach den Holodomor-Überlebenden gekommen sind, sind ebenfalls viel stärker von diesem generationsübergreifenden Trauma betroffen, als sie glauben“, so die Schriftstellerin Oksana Sabuschko.

In den 1920er Jahren etablierte sich die Sowjetunion als ein totalitärer Staat mit der kommunistischen Ideologie. In der neuen sozioökonomischen Struktur gab es kein Raum für einen ukrainischen Landwirt. Ein Bürger der UdSSR wurde zu einem Genossen. Ohne Nationalität, Eigentum, ohne Familienverband und Werte. Die Bevölkerung, die durch Kollektivierung allmählich zu Sklaven wurde, widerstand solchen Veränderungen. Der Staat ging ans Limit, um die Basis des Widerstands, das ukrainische Dorf, zu brechen und zu beseitigen. Dann nahmen sie alle Lebensmittel, sogar die fertigen Speisen auf dem Tisch weg. Und dann blockierten sie den Zugang zu Nahrungsmitteln sowie das Ein- und Ausreisen. Millionen Ukrainer kamen aufgrund der sowjetischen Politik ums Leben. Heute gilt dieses Verbrechen als Genozid an der ukrainischen Nation.

Der Holodomor veränderte nicht nur die demografische Situation, sondern auch die Werte der Ukrainer. Das Ziel der Politik vom kommunistischen totalitären Regime war es, alle Ressourcen zum Staatseigentum zu machen, den Geist der Nation zu brechen sowie ukrainische Landwirte in gesichtslose Kollektivbauern zu verwandeln. Solche Veränderungen sollten dem neuen Sowjetmann eine neue Weltanschauung aufzwingen. Für die rebellischen Ukrainer wurde es auf brutalste Weise gemacht, nämlich durch die langsame physische Zerstörung mittels Hungersnot. Eine solche Erfahrung beeinflusst den physischen und mentalen Zustand einer Person und verändert grundsätzlich ihre Persönlichkeit. Im Fall des Holodomor blieb das Trauma unausgesprochen und lebte in Familienerzählungen weiter. Heute werden die Ukrainer als „postgenozidale Gesellschaft“ bezeichnet. Daher ist es die Aufgabe der gegenwärtigen Generation, das Ausmaß der Veränderungen in den 1930er Jahren zu begreifen und zu verstehen, wie man mit ihnen im 21. Jahrhundert leben kann.

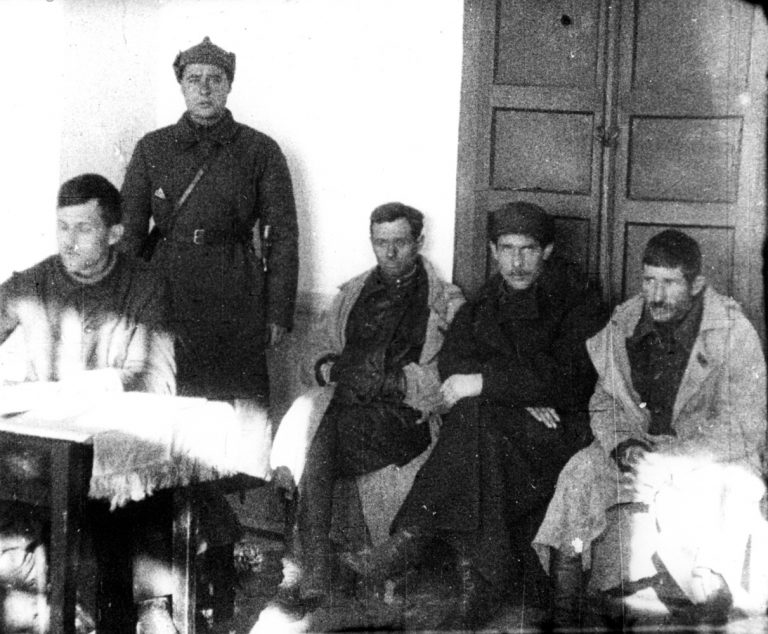

Auftritt der Live-Zeitung „Stalinez“ im nach ihm benannten I. Stalin Klub, Df. Meschowa, Dnipropetrowsk Gebiet, 1933.

Misstrauen, Passivität, Angst

Holodomor veränderte die Werte der Ukrainer, wodurch, wie der Forscher Serhij Maksudow betont, eine neue Art von Individuum auftauchte:

„Dieser Typ war passiv; er beugte sich und führte selbst die absurdesten Machtbefehle aus; er war bereit, für den niedrigsten oder gar keinen Lohn zu arbeiten; er mochte oder schätzte seine Arbeit nicht; war unsicher über sich selbst; lebte in Angst vor dem Unbekannten; verstoß wo es möglich war gegen das Gesetz; hielt Diebstahl für einen natürlichen Weg zur Umverteilung von Eigentum; hatte kein Selbstwertgefühl. Ethische Normen wie Menschlichkeit, Mitgefühl, Liebe zur Familie und zu Nachbarn wurden geschwächt oder durch Angst und Hunger ersetzt. Zugleich nahm diese Person an allen offiziellen Veranstaltungen teil, glaubte, dass sie gerecht waren, und wusste überhaupt nichts über die Diskrepanz zwischen den Parolen der sowjetischen Propaganda und der Realität (zum Beispiel, wenn unter einer Wahl eine nicht anonyme Abstimmung für einen einzelnen Kandidaten verstanden wurde, wenn Armut als Wohlstand bezeichnet wurde usw.). Orwell hatte recht, als er diese schizophrene Bifurkation des Bewusstseins ‚doppeltes Denken‘ nannte.“

Zu den Tätern des Holodomor gehört ein bestimmter Kreis von Kreml-Leuten — Stalin, Kaganowitsch, Kosior, Molotow, Postyschew, Tschubar, Chatajewitsch und andere. Nach ihren Anweisungen wurden vor Ort spezielle Brigaden gebildet, die den Ukrainern Nahrung abnahmen und sie zum Verhungern verurteilten. Zu den Aktivisten gehörten Leiter und Arbeiter von Dorfräten, Kolchosen, Komsomolzen sowie Lauser und Alkoholiker, die sich bei Hausdurchsuchungen gekochten Borschtsch unter die Füße gossen. Zeugen erzählen, dass viele Kolchosenleiter alles getan haben, um das Leben der Dorfbewohner zu retten. Dies zu tun bedeutete jedoch, sich der Gefahr des Exils oder der Erschießung auszusetzen. Es sei daran erinnert, dass selbst die Ausgabe von Getreide für bestimmte Arbeitstage während der Getreidebeschaffungskampagnen von 1932 bis 1933 als Diebstahl von Staatseigentum angesehen wurde und zu strafrechtlicher Verantwortlichkeit führte. Damalige Mitglieder der bereits demoralisierten Gesellschaft denunzierten häufig ihre Nachbarn, Verwandte oder Retter, in der Hoffnung, zumindest eine minimale Belohnung zu erhalten. Dies bildete ein völliges Misstrauen der Bevölkerung gegenüber einander, weil dieselben Menschen nach dem Holodomor ihre Nachbarn geblieben sind. Fast alle, die zwischen 1932 und 1933 denunziert wurden, wurden später zwischen 1937 und 1938 massenhaft verfolgt.

Wiktorija Horbunowa, Psychologin. Foto: Walentyn Kusan.

„Die Menschen, die diese Ereignisse überlebt haben, unsere Verwandten, aus der vorherigen Generation — sie waren keine Unschuldslämmer und arme Opfer. Es gab viele aufopfernden Helden aber sie waren unterschiedlich. Und wir müssen akzeptieren, dass wir verschiedene Menschen in unserer Familie haben, die unterschiedlich gehandelt haben, um zu überleben und ihre Familie zu schützen. Deshalb müssen wir darüber sprechen, damit die Leute verstehen, warum dies passiert ist. Es kann nicht entweder eine gute weiß-rosa oder eine schwarze Version geben — alle Farben sind gleichzeitig da. Darum sollten diese Geschichten lebendig sein, sie sollten nicht flach sein, in denen wir nur heroisieren oder nur viktimisieren“, so Wiktorija Horbunowa, Psychologin.

Unter den Erinnerungen von Holodomor-Zeugen können häufig Vorwürfe gegen die „Macht“ und nicht gegen bestimmte Personen bemerkt werden. Sie geben zu, dass die Politik der Sowjetregierung gegen die Ukrainer gerichtet war. Zeugen des Holodomor erzählen von sich und ihren Verwandten, die in Russland überlebt haben, wo es keine solche Hungersnot gab. Die Motive für die brutalen Maßnahmen wurden der Bevölkerung nicht genannt oder nur mit wirtschaftlichen Gründen argumentiert. Die Handlungen der Behörden waren widersprüchlich. Dies ist insbesondere in den Erinnerungen von Semen Owetschko aus dem Dorf Wolodymyriwka im Bezirk Melitopol (jetzt Bezirk Jakymiwka, Saporischschja Gebiet) zu bemerken:

„Zuerst erklärten sie wohlhabende Bauern zu Feinden. Später erklärten sie die ärmeren Bauern zu Feinden. Sie nannten diese reichen Bauern Kulaken. Diese ärmeren Leute nannten sie Sub-Kulaken. Und dann haben sie sich um die ganz armen gekümmert. Es war also nur ein System. Erst die Reichen und dann weniger, weniger. Ich glaube, ihr letztes Ziel war den Widerstand in der Ukraine zu brechen, Ukrainer zu versklaven. Dann hatten sie die Möglichkeit, alles, was sie wollten und wie sie wollten mit der Ukraine zu machen. Ich glaube, es wurde getan, um die Ukraine wirklich in die Knie zu zwingen“.

Reden auf Parteitagen und Versammlungen werden von den Parteimitgliedern selbst erwähnt:

„Er (Parteisekretär von der Kreisleitung) glaubt, dass die Partei ihr Ansehen verliert, wenn er mit Menschen in einfacher Sprache wie ein Lebewesen spricht. Er weiß, dass wir als Kolchosbauer 100 Gramm pro Arbeitstag erhalten, aber er sagt immer wieder dasselbe: Die Entschädigung für den Arbeitstag und den Lebensstandard wächst von Jahr zu Jahr. Versuchen Sie mal der Kreisleitung nicht zuzustimmen — sie geben Ihnen Ratschläge, Empfehlungen. Tatsächlich ist es aber kein Ratschlag, es ist ein Befehl“, ein Zitat aus der Geschichte vom Schriftsteller Oleksandr Jaschyn (nach Serhij Maksudow).

All diese Widersprüche, Auslassungen und die unantastbare Autorität der Macht führten dazu, dass die Machtstrukturen vergöttert wurden. Aber nicht aus Respekt. Zugehörigkeit zu ihnen bedeutete, dass man überleben, sowie Freunde und Familie schützen konnte.

Diashow

Die in den 1930er Jahren angeeigneten Werte dominieren bis heute in der ukrainischen Gesellschaft. Laut einer Studie der SOCIS-Gruppe ist Sicherheit heute das Wichtigste für die Ukrainer. Der Begriff „Sicherheit“ als Wert bedeutet in diesem Fall, den Stress der Neuheit zu vermeiden, eine „Rückendeckung“ in allen Lebensbereichen zu haben (z. B. durch die richtigen Kontakte oder Ersparnisse), taktisches Denken, das auf Überleben, Egoismus und Abgeschlossenheit abzielt. Unmittelbar nach der Sicherheit werden Freundlichkeit und Universalismus als wichtig bezeichnet. Dies bedeutet einen Mangel an Sorge um das Wohlergehen der Angehörigen und der Gesellschaft insgesamt, ein Gefühl sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Tatsächlich beeinflusst das gleiche Bild eines „Sowjetbürgers“, einer zusammengebrochenen und verletzten Person, immer noch stark unsere Entscheidungen und Wahrnehmungen der Realität.

„Die Leute sind vorsichtig geworden, die Leute sind viel egoistischer geworden. Es wurde klar, dass das Überleben der Hauptwert ist. Offensichtlich war für viele Nationen des neunzehnten — Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts das Überleben der Hauptwert. Aber das begann sich zu ändern. In der Ukraine hat sich dies bisher nicht geändert. Die Werte des Überlebens herrschen immer noch bei den meisten unserer Landsleute vor. Selbst für diejenigen, die in der unabhängigen Ukraine geboren wurden“, so Witalij Portnykow, Journalist.

Heute sind Fernsehsendungen mit Experimenten, wenn man eine extreme Situation auf der Straße simuliert und die Handlungen der Menschen beobachtet, populär. Passanten kommen oft mit eiserner Miene vorbei und versuchen, nicht zum Teil des Geschehens zu werden. Während des Holodomor waren die Eltern gezwungen, den Tod ihrer Kinder zu beobachten, es gab Fälle von Kannibalismus im Dorf und die Toten wurden in Kellern begraben, weil es ihnen an Kraft mangelte, eine Grube zu graben. All dies geht mit tiefgreifenden physischen und psychischen Veränderungen einher, die der Körper infolge des anhaltenden Hungers erlebte. Unter solchen Bedingungen wurden Menschlichkeit, Wohlwollen, Liebe verblasst. Die Bauern wurden zu passiven Zuschauern des langsamen Todes.

Diese Passivität und Trägheit gegenüber menschlichem Leid hat das Weltbild der Menschen und ihren Fortbestand im privaten und öffentlichen Raum beeinflusst. Beispielsweise wurden an den Orten der Massenbestattungen von Holodomor-Opfern Straßen, Gärten, Fabriken und Betriebe gebaut. Die Menschen nutzen diese Straßen und Gebäuden bis heute und akzeptieren ruhig die Tatsache, dass es Hunderte von vor Hunger verstorbenen Menschen unter ihren Füßen gibt.

Ein weiterer Aspekt der persönlichen Veränderung ist die Einstellung zum Essen. Angehörige vieler Hungersnot-Überlebenden erzählten über ihre sehr vorsichtige Haltung gegenüber Lebensmitteln, sogar gegenüber Überbleibsel und Krümeln. Einige hatten immer eine Tüte getrockneten Zwiebacks „für den Notfall“ und lagerten sie auch weiter, selbst wenn Supermärkte voll waren. Ein solcher Wunsch oder sogar das Bedürfnis, immer etwas auf Vorrat zu haben, in einem Versteck, in einem Küchenschrank, in einem Keller, worüber Außenstehende nicht wissen, ist nicht nur für Hungersnot-Überlebende typisch. Sogar moderne Generationen sind daran gewohnt, sich für die Zukunft mit Lebensmitteln zu versorgen.

Diashow

Ein sprechendes Beispiel ist das Frühlings-Herbst-Ritual, wenn man Kartoffeln pflanzt und erntet. Die meisten haben Geschichten aus dem Garten der Eltern oder Großeltern, wo die gesamte Familie den ganzen Tag lang Kartoffeln in wahnsinnigen Volumen ausgräbt. Kartoffeln werden in Kellern gelagert und dann im Frühjahr zur Hälfte weggeworfen, weil sie schon verfault und einfach nicht zu essen sind. Es scheint, dass es nächstes Jahr weniger gepflanzt werden sollte, aber die Volumen bleiben gleich, damit sicher alle genug haben. In solchen Fällen, je älter die Generation ist, desto kompromissloser besteht sie auf den gleichen oder noch größeren Pflanzungsvolumen. Weil sie ein langlebiges und sättigendes Produkt für die ganze Familie anbauen. Die Ablehnung wird in diesem Fall wie eine persönliche, tiefe, weinerliche Beleidigung wahrgenommen.

Laut Statistik wird fast die Hälfte der in der Ukraine angebauten Kartoffel weggeworfen. Und dies passiert trotz der Tatsache, dass etwa 95 % aller im Land angebauten Ernte aus privaten Gärten kommt. Dabei bleibt der Preis für Kartoffel auch in weniger fruchtbaren Jahren recht niedrig.

Ein weiteres Anzeichen der Einstellung zum Essen nach dem Holodomor ist die Notwendigkeit, immer sicher zu sein, dass die Jüngsten satt sind. In Zeiten der Hungersnot gaben die Eltern alle Mühe, um ihre Kinder zu retten. Sie versuchten sie in die Stadt zu bringen, in benachbarte, weniger betroffene Dörfer, und ließen sie in Internaten, wo es zumindest etwas zu essen gab. Der Wunsch, die neue Generation zu retten, hat sich zu Körben mit Kuchen und Geld entwickelt, die Großeltern ihren Enkelkindern heimlich von ihren Eltern „als Reserve“ geben, um ruhiger zu sein.

Diashow

Privateigentum

„Für die ukrainische Identität war es immer typisch, wie Schewtschenko schrieb ‚einen Kirschgarten vor der Hütte‘ zu haben. Man braucht etwas Eigenes: einen Hof, ein Grundstück, auf dem man nicht nur Kartoffeln, sondern auch Blumen pflanzen kann. Dadurch kennzeichneten sich die Ukrainer – seßhaft, ruhig, tolerant, aber gleichzeitig teamfähig. Diese Kombination des Bauers und des Kollektivismus (einem gesunden, nicht sowjetischen), ist eine der Grundlagen der ukrainischen Identität“, so Roman Podkur, Historiker.

Etwa 90 % der Ukrainer waren Bauern vor dem Holodomor. Dies bedeutete, dass sie in erster Linie Landbesitzer waren, die daran gewohnt waren, auf sich selbst und auf die Lebensmitteln, die sie selbst angebaut haben, zu verlassen. Sie hatten ein klares Verständnis dafür, dass das Wohlergehen der Familie davon abhängt, wie sie arbeiten und wie die Ernte ist.

Nach der Einführung des Kolchos-Systems arbeiteten die Bauern, nicht für Geld, sondern für Arbeitseinheiten. Die Arbeitseinheiten sahen tatsächlich als Striche in einem Notizbuch aus (der Arbeitstag wurde nicht immer als mindestens eine Arbeitseinheit gezählt). Dafür wurde einem das Getreide gegeben, falls es nach der Umsetzung des Getreidebeschaffungsplans verblieb. Da der überhöhte Plan für die Getreidebeschaffung in der UdSSR nicht erfüllt wurde, erhielten die Kollektivbauern im Herbst 1932 in den meisten Fällen kein Getreide für ein ganzes Jahr Arbeit in der Kolchose und wurden dem Hunger überlassen. Arbeitsunfähige Kolchosbauern erhielten keine Arbeitseinheiten und es wurde keine Rente gewährt. Sie sollten von arbeitsfähigen Familienmitgliedern unterstützt werden. Geld konnte man nur durch den Verkauf der auf dem eigenen Landstück angebauten Produkte erhalten. Diese Grundstücke waren kritisch knapp. Aber 1932 wurde den Bauern sogar ein solcher Verkauf verboten, wenn sie den Plan der Getreidebeschaffung nicht erfüllten.

Roman Podkur, Historiker. Foto: Oleh Perewersew.

„Die Bolschewiki betrachteten die Kolchosen als Fabriken, und die Hauptsache für sie war, dass Landarbeiter in diesen Fabriken arbeiteten. Es gab zwei Typen solcher Fabriken. Der Erste, die Sowchose, war ihr Schwerpunkt, den sie aussichtsreich fanden. Der Grund dafür war, dass Arbeiter weder einen Hof noch ein Grundstück besaßen, sie hatten nichts. Sie arbeiteten für Löhne. Aber diese Löhne waren so gering, dass sie nicht an den Ergebnissen ihrer Arbeit interessiert waren. Zum zweiten Typ gehörten die Kolchosen. Die Bolschewiki sahen sie zunächst als Kommunen. Die Idee, vor allem wegzunehmen. Nicht auf einem Markt zu kaufen,was die Bauern produzierten, wie es unter den Marktbedingungen war, sondern zu den niedrigsten Preisen wegzunehmen. In der Tat war es Ausbeutung“, so Roman Podkur.

Kollektivierung und Entkulakisierung zielten darauf ab, den Menschen Land und Wohnraum vollständig zu entziehen. Jeder, der nicht einer Kolchose beitreten wollte, könnte eines Tages auf die Straße geworfen werden. Oder seine ganze Familie könnte nach Sibirien verbannt werden. Eine totale Selbstaufopferung für das Gemeinwohl wurde in den Kolchosen vorgesehen. Anfangs erhielten die Kolchosbauern Verpflegungssätze, aber später wurden auch solche mageren Ausgaben von Lebensmitteln gestoppt. Tatsächlich mussten die Bauern kostenlos arbeiten und sogar all ihr Essen wurde weggenommen.

Wegen dieser Situation verließen Bauern nach den ersten Wellen der erzwungenen Kollektivierung massenhaft die Kolchosen: Sie nahmen Inventar, Vieh und Getreide weg. Am 7. August 1932 erschien ein Erlass „Über den Schutz des Eigentums staatlicher Unternehmen, Kolchosen und Genossenschaften und die Stärkung des öffentlichen (sozialistischen) Eigentums“. Dieses Dokument ist jedoch eher als das „Gesetz der fünf Ährchen“ bekannt. Für den Diebstahl von Kolchosen-Eigentum wurde mit Erschießung gedroht, unter „mildernden Umständen“ könnte eine Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren verhängt werden. Nach dem Fünf-Ährchen-Gesetz war es den Menschen tatsächlich verboten, Reste der Ernte auf Feldern zu pflücken.

Ehemalige wohlhabende Grundbesitzer wurden von allem beraubt, ohne die Möglichkeit zu haben, sich und ihre Familien zu ernähren. Das Erfordernis, kostenlos zu arbeiten und zur Qualitätsentwicklung der staatlichen Wirtschaft beizutragen, verstieß aufgrund der drohenden Hungersnot gegen die früheren privaten Lebensprinzipien. Darum wurden Bauern zu passiven Vollstreckern staatlicher Befehle. Solcherweise hatte man zumindest eine minimale Chance, sich und Familienangehörige vor dem Tod zu retten.

Familien versammelten sich auf ihren eigenen Bauernhöfen. Die Zerstörung dieser Bauernhöfe und Holodomor ruinierten jedoch die Familienwerte. Unter Hungerbedingungen ließen Eltern, die auf gute Menschen hofften, ihre Neugeborenen und kleine Kinder oft einfach in der Nähe des Dorfrats, an Bahnhöfen, auf Bänken in den Städten. Einige dieser obdachlosen Kinder landeten in sogenannten „Kinderheimen“, in denen auch Tod und Hunger vorherrschten. Sie waren eher Orte des Todes als der Erlösung. Diese Situation ließ keinen Anreiz für die Menschen, zum Wohle des Staates treu zu arbeiten, und machte sie zu trägen Sklaven, die nicht an den Ergebnissen ihrer Arbeit interessiert waren. Und dies bedeutete in gewissem Sinne den Tod jeglicher Grundlagen des Wunsches, eine private Wirtschaft und Eigentum aufzubauen.

Unter solchen Bedingungen war Diebstahl als einzig mögliche Hoffnung auf Überleben angesehen. Er hat die Einstellung zum Kollektiv und zum Gemeinsamen als auch zum Fremden und zu dem, was genommen bzw. gestohlen werden kann gebildet. Gemeinsame Verantwortung im neuen System bedeutete keine Verantwortung. Eine solche Einstellung existiert noch. Gleichzeitig handelt es sich um Diebstahl nicht von privatem, sondern von staatlichem oder gemeinschaftlichem Eigentum. Das bezieht sich beispielsweise auf den Diebstahl eines kleinsten Dinges von der Arbeit. Privateigentum zu stehlen wurde jedoch als Tabu angesehen und fällt unter die Regel „stehlen ist schlecht“. Aus diesem Grund wirken öffentliche Bereiche — Eingänge von Wohngebäuden, zum Haus gehörige Flächen, öffentliche Versorgungsunternehmen — oft verlassen und herrenlos. Dasselbe Prinzip gilt für Teamarbeit: Falls es keinen Leiter gibt, der die Verantwortung übernimmt, gehört das Ergebnis niemandem.

„Die Bolschewiki versuchten, eine andere Bauerngemeinschaft zu gründen, eine kollektive Bauerngemeinschaft. Aber dieses kollektive Eigentum, in dem Vieh gesammelt wurde, gehörte den Räumlichkeiten der Kolchose. Aber die Kolchosbauern hatten kein Gefühl, dass es ihnen gehörte. Aus diesem Grund wurden Rinder oft nicht gemolken oder gefüttert. Sie wurde etwa so behandelt: ‚Es ist nicht meins. Dies gehört einer Kolchose.‘ Diese Einstellung zum kollektiv-wirtschaftlichen (sozialistischen) Eigentum veränderte alles in der Weltanschauung der Bauern und der Haltung der Bauern zum Eigentum“, meint Roman Podkur.

„Es gibt zum Beispiel eine Ansicht, dass hier außerhalb meiner Familie, meines Zuhauses, nichts getan werden sollte. Da Menschen dieses grundlegende Sicherheitsgefühl nicht haben, wenn Sie viele Jahre leben und Ihnen nichts passiert, was Ihre Familie bedrohen und sie zwingen könnte, ihren Wohnort zu wechseln. Es ist also sinnvoll, etwas nur an dem Ort zu tun, an dem man direkt wohnt, und nicht in der Nähe. Denn es kann jederzeit passieren, dass all dies auseinander fällt“, so Wiktorija Horbunowa.

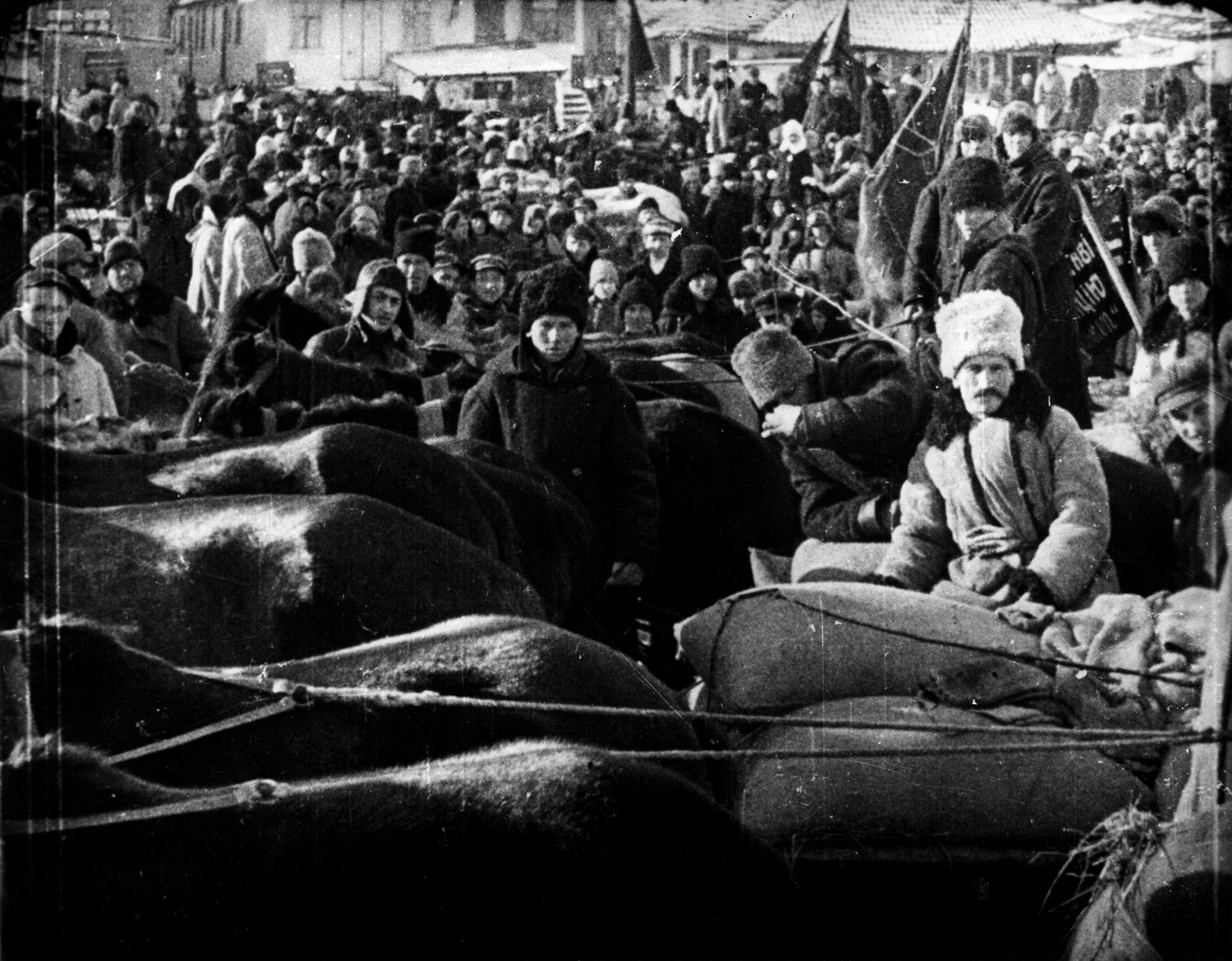

Wiegen von Getreide in der nach L.M. Kahanowitsch benannten Kolchose, Dnipropetrowsk-Gebiet, Df. Marjiwka

Eine weitere Gelegenheit, den Holodomor zu überleben war, eigenen Proviant zu verstecken, ins Boden zu vergraben, alle Anzeichen des Essens zu verbergen, über Demütigungen zu schweigen. Eine Person konnte für jedes Zeichen von Reichtum als Kulak oder Sub-Kulak bezeichnet werden. Überdies: Wenn man zeigte, dass man Getreide und Lebensmitteln hatte, wurden diese weggenommen. So lernten die Bauern, nicht nur Lebensmitteln, sondern auch persönliche Errungenschaften, Erfolge in der privaten Landwirtschaft oder ein zusätzliches Stück Brot zu verbergen.

„Und natürlich die Angst, aus dem Rahmen zu fallen, anders zu sein. Weil wir verstehen, dass die Dörfer verlegt wurden. Die Leute wurden gemischt, sodass es keine solchen Gruppen gab, die eine gemeinsame Erfahrung hatten. Weil man über intime Dinge mit Leuten, die dieselben Erfahrungen hatten, denen man vertraut, sprechen kann. Und dieser Vertrauenskreis wurde ebenfalls zerstört“, so Wiktorija Horbunowa.

Heutzutage kann man in solchen Sätzen wie „Glück liebt Stille“ den Einfluss von Holodomor erkennen: Man muss unsichtbar, wie alle anderen sein, eigene Leistungen nicht zeigen, keine Aufmerksamkeit erwecken. Eine solche Einstellung blockiert jede Initiative und Gelegenheit, Privateigentum andersartig zu entwickeln. Infolgedessen ist es unmöglich, am Arbeitsplatz sich zu verselbständigen oder sogar Karriere zu machen.

Bauern im Df. Illinzi aus dem Vinnytsia-Bezirk an dem Lager während der Lieferung des Brotes an den Staat. Df. Illinzi, 1929

Nationales Trauma

Fast 90 % der Ukrainer lebten zu Beginn des Holodomors in Dörfern. Holodomor als Genozid wurde auf das Dorf als auf ein Zentrum der ukrainischen Kultur, ein Träger der Traditionen und Bräuche gerichtet. Nach der Einführung des „Tafel-Systems“ Ende 1932 und der Einführung von Beschränkungen der Reisefreiheit in der Ukraine und Kuban, wurde das Dorf Anfang 1933 zu einer geschlossenen Zone. Diejenigen, die zum Tod verurteilt wurden, hatten praktisch keine Möglichkeit, sich mit der Außenwelt in Verbindung zu setzen.

Unter solchen Bedingungen wurde die Stadt fast die einzige Chance zum Überleben. Obwohl sowohl Städte als auch Dörfer unter Hungersnot litten und Straßen voller Bauern waren, die an Hunger gestorben waren, schien die Stadt eine unerreichbare Chance auf Erlösung zu sein. Mit dem Ausbau der Fabriken konzentrierte sich dort die Großproduktion. Es war eine Gelegenheit für die Menschen, Geld zu verdienen und zu überleben. In den russifizierten Städten wurde ein Minderwertigkeitskomplex von allem, was die Ukraine betrifft, beigebracht. Städte wurden zu einem „Kessel“, in dem es einfacher war, einen sowjetischen Mensch zu konstruieren. Gleichzeitig ließ die sowjetische Propaganda nicht nach: Fabriken waren der Fortschrittsmotor des Staates.

Witalij Portnykow, Journalist. Foto: Oleh Perewersew.

„Je weniger Menschen es gab, die Träger dieser archaischen, ländlichen Traditionen waren, aber die diese archaischen ländlichen Traditionen in einer Großstadt modernisieren und diese Großstadt modern und ukrainisch machen konnten, desto größer war die weitere Entwicklung des Reiches. Stalin legte einfach den Grundstein zur grundlegenden Beseitigung einer Bedrohung seitens der Ukraine“, so Witalij Portnykow.

Die Tendenz der Bevölkerung, in Städte umzuziehen, ist nicht neu und nicht einmalig für die Ukraine. In der Ukraine besteht jedoch auch heute noch die Tendenz zur Abwertung des Dorfes. Ein Bauer zu sein bedeutete in den 1930er Jahren ein Sklave zu sein: Die Bauern hatten kein Recht einen Pass zu erhalten, und konnten nur mit Erlaubnis eines Vorgesetzten und eines Kolchose-Leiters eine Fahrkarte kaufen (es war fast unmöglich, diese Erlaubnis zu erhalten). Obwohl Dorf heute eine Gelegenheit bietet, Investitionen anzuziehen, Geschäfts- und Tourismuspotenzial zu nutzen, ist es weiterhin mit Stagnation und mangelnden Perspektiven verbunden.

Außerdem waren die ukrainische Sprache und Kultur wegen der dortigen Konzentration von der ukrainischen Bevölkerung mit dem Dorf verbunden. Wenn man Ukrainisch sprach, zeigte man eigene Identität und wurde daher unerwünscht für den Staat. Es war nicht die ukrainische Sprache als solche, die Angst verursachte, sondern die Demonstration der eigenen Identität und Vermutung, dass die Bevölkerung deswegen zum Hunger verurteilt war. Sich als Ukrainer zu bekennen bedeutete, sich als ein perspektivloser und zweitklassiger Bauer zu bekennen und sogar die Gefahr auf sich zu nehmen, zusammen mit dem ukrainischen Dorf vernichtet zu werden. Eine solche Verschleierung der eigenen nationalen Identität, Zuschreibung der ukrainischen Kultur ausschließlich den Dörfern, ist eine Tendenz, die bis heute bestehen bleibt.

„Die Tatsache, dass wir immer noch kein echtes ukrainisches Charkiw, ukrainisches Odesa, die Tatsache, dass wir bis heute kein ukrainisches Dnipro und kein ukrainisches Kyjiw haben, bedeutet, dass wir keine einzige echte ukrainische Millionenstadt haben. Dies ist eine direkte Folge des Holodomors. Und Millionenstädte sind diejenigen, die moderne Zivilisation prägen, die einem Land ermöglichen den ausländischen Einfluss, den Einfluss einer anderen Welt, der ‚russischen Welt‘ wirklich zu beseitigen. Ich muss also sagen, dass Stalins Idee des Holodomors nicht in Bezug auf die physische, sondern auf die zivilisatorische Zerstörung der ukrainischen Nation wirksam war“, so Witalij Portnikow.

Anna Fedoriwna Humentschuk, geb. 1929. Sie überlebte den Holodomor im Alter von 3 Jahren. Foto: Walentyn Kusan.

Schweigende Opfer

„Vor allem, sollte gesprochen und Geschichten erzählt werden. Für die Menschen, deren Familien Geschichten verschweigen, sind zwei auffällige Dinge typisch: Erstens sind das die Familien mit Opfern im engeren Familienkreis. Ein Trauma prägte direkt eine Familie und man tabuisierte dieses Thema. Zweitens haben Menschen, in deren Familien diese Geschichten verschwiegen wurden, mehrere negativen Einstellungen und eine stärkere Abwertung der Ereignisse. Zum Beispiel: ‚Ich glaube nicht, dass man alte Geschichten aufwärmen sollte‘. Es sollte jedoch ein lebhaftes Gespräch sein“, so Wiktorija Horbunowa.

Im Informationsraum der UdSSR wurde über Holodomor erst während der Perestroika-Zeit (ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre) gesprochen, nachdem er nicht mehr verschwiegen werden konnte. Die Straftat des Völkermords war ein Trauma, das von Millionen von Überlebenden bezeugt wurde. Gleichzeitig versteckte das kommunistische totalitäre Regime Beweise für die Straftat: Statistiken wurden gefälscht, ausgestorbene Dörfer wurden von Menschen aus anderen Regionen der UdSSR bewohnt und Straßen wurden an Orten der Massengräber gebaut. Zu sprechen und zu widerstehen bedeutete, Familie und Angehörige in Gefahr zu bringen. Jeder wusste es, schwieg aber, weil Offenlegung gefährlich sein konnte.

„Die Ukrainer hatten keinen eigenen Staat. Sie waren Bürger desselben Staates, der sie gemordet hat. Und er konnte es wieder tun. Und es gab niemanden, der sich für sie einsetzen konnte“, so Witalij Portnikow.

Oksana Sabuschko, Schriftstellerin. Foto: Oleh Perewersew.

Das psychische und physische Trauma blieb unausgesprochen. Die meisten Zeugen von Holodomor sind gestorben, ohne Gerechtigkeit und Bestrafung der Täter endlich zu bekommen.

„Dieses Thema ist nicht nur ein Tabu, sondern ein mit Angst besiegeltes Thema: Man hat nicht nur Vorfahren gemordet, sondern auch verboten, sie zu betrauern, weil man getötet werden konnte“, so Oksana Sabuschko

„Zu sprechen bedeutete für Menschen, in eine tödliche Situation zurückzukehren, in der sie kaum überlebt haben. Intrusionen sind eine echte Verschiebung aus der aktuellen Situation in die Vergangenheit. Das heißt, man ist wieder da, man erlebt das alles wieder, dass nahestehende Personen sterben, man sieht diese geschwollenen Körper, man hört dieses beschleunigte Atmen. Obwohl alles jetzt total anders ist, passiert es, als ob das alles jetzt wäre. Außerdem ist es eine Verzerrung der Realität, ihre Substitution, wenn die Propaganda etwas anderes berichtet“, so Wiktorija Horbunowa.

Die nach 1933 geborene Generation hat Familiengeschichten und Nacherzählungen gehört, und ihre Kinder und Enkelkinder sind nur mit den entfernten Echos der Vergangenheit vertraut. Gleichzeitig sind die Folgen des Völkermords für die ukrainische Gesellschaft fest in ihrem täglichen Leben verankert und werden aus Angst immer noch nicht vollständig besprochen und überdacht.

„Der Holodomor verursachte dieses unbeschreibliche Grauen, in dem ukrainische Gesellschaft lebte, besonders wenn es um kleine Menschen geht. Schon in der späten Sowjetzeit hat man versucht, den Holodomor nicht zu erwähnen“, so Witalij Portnikow.

Diashow

Darüber hinaus war die unausgesprochene Natur des Traumas mit dem Verbot jeglicher Position oder Sichtweise verbunden. In den Jahren 1937–1938 gab es nach dem Holodomor in der Sowjetunion eine Welle der Unterdrückung gegen Künstler, Kulturschaffende und Wissenschaftler. Das sowjetische System ermordete jeden, der es wagte, sich dagegen zu stellen oder eigene Meinung zu äußern. Der Holodomor zerstörte den Glauben an gemeinsames soziales Handeln. Unter den Bedingungen der Bildung der sowjetischen „neuen Sprache“ wurden die Ereignisse nicht direkt benannt, aber die wahre Bedeutung war hinter langen Sätzen von Parteidokumenten und Reden verborgen. Sogar die Befehle zwischen Parteifiguren hielten Geheimhaltung und indirekte Bedeutungen. Deshalb vermeiden es viele Menschen auch heute noch so oft, einige kontroversen Fragen zu Macht und Politik direkt zu beantworten.

„Änderungen im Diskurs verändern die Realität. Als die erste Generation von Menschen, die Holodomor überlebt haben und diese posttraumatischen Reaktionen sowie diese posttraumatische Störung haben konnten, noch am Leben war, vermieden es die Leute, darüber zu sprechen. Und dies waren zwei sich gegenseitig unterstützende Dinge: Einerseits der Faktor der mentalen Vermeidung, der in direktem Zusammenhang mit dem Trauma steht, und andererseits Propaganda“, so Wiktorija Horbunowa.

Trostjanenko Nina Iwaniwna, geb. 1926. Sie überlebte den Holodomor im Alter von 7 Jahren. Foto: Walentyn Kusan.

Ende 2020 wurde der Holodomor von 17 Ländern, einschließlich der Ukraine, als Völkermord anerkannt. Solche Traumata hinterlassen nicht nur bei Augenzeugen, sondern auch bei ganzen Generationen einen tiefen Eindruck. Immer mehr Archive werden geöffnet, immer mehr Dokumente bestätigen die Worte von Tausenden von Zeugen und neue Details des Verbrechens vom totalitären kommunistischen Regime werden enthüllt. Daher ist es wichtig, all diese Erfahrungen und Traumata zu erfassen und in den Aufbau der heutigen Gesellschaft zu integrieren.

„Wir müssen erklären. Man muss verstehen, dass einige Verhaltensstrategien, einige Gedanken und Einstellungen nicht mit der Realität übereinstimmen und nicht real sind. Warum? Weil sie sich nicht von dieser Realität leiten lassen, sondern von dieser traumatischen Realität“, so Wiktorija Horbunowa.